前回のコラム(https://x.gd/nvsQC)で、社員の方々を巻き込んでの「ブランド・商品コンセプトの開発」における3つのステップ(下記)、およびその1番目の「(専門家ではなくても理解できる)現状の環境分析情報の共有」を説明させていただきました。

- (専門家ではなくても理解できる)現状の環境分析の情報共有

- (様々な案を出しやすくする)コンセプト案の募集・提出方法

- (各案の比較をしやすい)コンセプト案フォーマットの統一

今回は2番目、本題の「(様々な案を出しやすくする)コンセプト案の募集・提出方法」の前編です。

前回、通常商品やブランドのコンセプトを考える時によく行われているであろう方法として以下を「よくあるケース」として記しました:

「POSでいま売れていたり、SNSで話題の商品の改善・延長線上で発想する」

「流通のバイヤーから打診・依頼のあった方向性で考える」

「商品企画などの部署でブレストしてひねり出す」

「外部のコンサル・アドバイザーに依頼する」

…などなど。

もちろん、これらのやり方もアリなのですが、よくお話を伺うのが

「魅力的な独自性のある案がなかなか出ない」

「他と似たような案になってしまい、実際に作ってもバイヤーに受け入れられなかったり、価格的に厳しい条件となってしまうことも多い」

「外部のコンサルなどからの提案は、自社では(開発費用的・技術的・価格等販売的に)実現困難なものも多い」

というようなことです。

そんな時におススメなのが、社内の様々な性年代・部署の人たちを巻き込む方法です。

ただ、自社ブランド・商品が置かれている環境などに対する基本的な認識を把握しないままで行ってしまうと、物理的・会社的に実現困難なもの等が提案されることも多くなり、結果、

「我々の意見を聞きたいというからアイディアを出したのに、『それは無理です』『できません』ばかりで、本当はやる気がないんじゃない?」

とかえってモチベーションを下げたり疑念を抱かせてしまうリスクもあります。

※同様のことが「消費者に、ゼロから『どんなものが欲しいですか?』というように商品アイディアを聞く」ケースにも言えます

上記の状態をなるべく避けるために、前回「(専門家ではなくても理解できる)現状の環境分析情報の共有」による

『自分達の企業やブランド、商品カテゴリーにはどのような課題や伸びしろ・チャンスがあるのか、をわかりやすい客観的な事実やデータ(ユーザーや関係者の声も含む)などで把握し、参加者各自が専門的な知識がなくても自分ごととして認識でき、新しいコンセプトの出発点となるような土台の共有・目線合わせ』

の重要性を説明しました。

では、そのような状況を避けつつ、「独自性のある便益」につながるようなブランド・商品コンセプト案をどうやって社員メンバーから引き出せるのでしょうか?

ポイントは以下の2点です:

- 各案を比較検討しやすく、専門家でなくても入力しやすいフォーマットの設定

- 案を出しやすくする環境づくり

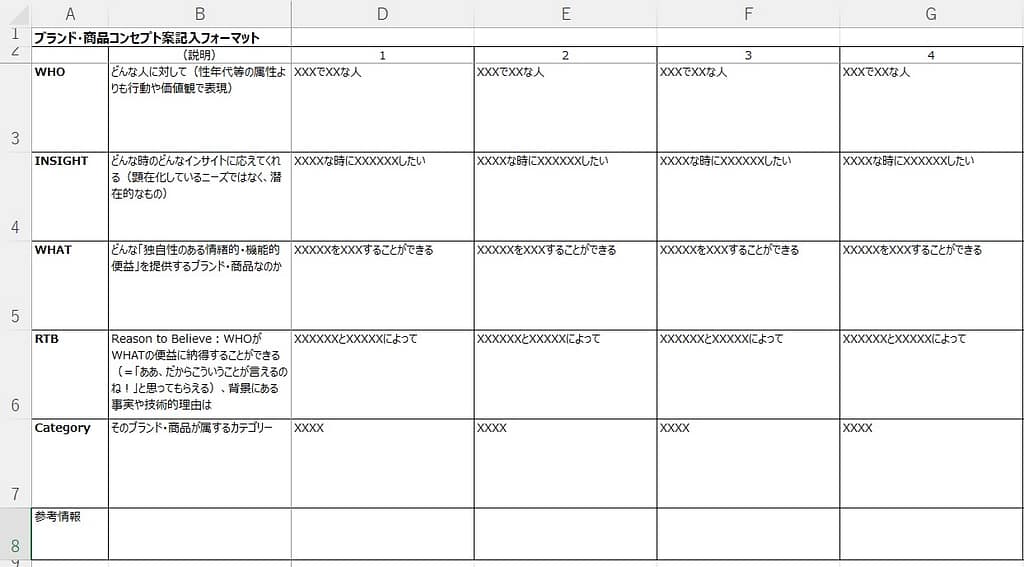

1. 各案を比較検討しやすく、専門家でなくても入力しやすいフォーマットの設定

「コンセプト案を複数の人で作って比較評価する」際によく見られるのが、

「人によって書き方やポイントが異なる」

ということです。

ある人は広告のキャッチコピーのように一言で書いたり、ある人は長々と様々な説明を書いたり、またある人は技術的な裏付けだけを書いたり。

また、人によって文章を書くことが得手・不得手という要素もあったり、読んだ人の解釈に対して書いた人が「そういう意味じゃない」的なことも起きます。

これでは、各案それぞれを公平に評価することはとても難しく、実はポテンシャルのある案を見逃してしまう可能性も出てきます。

そのため、各コンセプト案を、専門的な知識がなくても書くことができ、またメンバーが各案を横並びで比較することができるようなフォーマットの存在が重要となります。

そのフォーマットとしておススメなのが、WHO/WHATの考え方をベースにし、ブランド定義等の際によく使われる以下の要素に分解した形のものです:

| WHO | どんな人に対して(性年代等の属性よりも行動や価値観で表現) |

| INSIGHT | どんな時のどんなインサイトに応えてくれる(顕在化しているニーズではなく、潜在的なもの) |

| WHAT | どんな「独自性のある情緒的・機能的便益」を提供するブランド・商品なのか |

| RTB | Reason to Believe:WHOがWHATの便益に納得することができる (=「ああ、だからこの便益を提供できると言えるのね!」と思ってもらえる) 背景にある事実や技術的理由は |

| (Category) | そのブランド・商品が属するカテゴリー |

※上記フォーマットにおいては、元味の素の山中正彦氏が提唱し2007年に書籍化された(現在は電子版のみ)『BMR®』にある「TOW-BAP」の考え方も参考にしています

これを以下のようにエクセル化し、参加メンバーは縦一列に一案ずつ、というスタイルでアイディアを記入し、横にどんどん増やしていく、という形で活用します。

またこのエクセルをメンバーみんなでチェックことで、各案の要素を横並びで比較・評価しやすくなったり、他の人の案を見て思いついたものも書ける(インスパイア系)、という利点もあります。

※上記エクセルをご希望の方はメール(suzuki.taku@kirikuchi.co.jp) でご連絡頂ければ無料でお送りします

なおこのフォーマットに書かれた要素を使うことで、コンセプトの文章(ステートメント)は以下のように記すことができます:

『このブランド・商品は、「WHO」の「INSIGHT」に対し、「RTB」による「WHAT」を提供する「Category」です』

例えば、チョコザップをこれにあてはめると、以下のようになります(注:鈴木による推論です)

『この商品は

- 「体を鍛えること自体には興味があるけどそこまで真剣にはなりたくない人」の

- 「よくあるジムだと本気で筋トレをやっている(&体型も引き締まっていたりマッチョだったりな)人ばかりで、私のような軽い意識で行くとそういう人たちの目線が怖いし、いちいち着替えたりしなければならないのも面倒」と感じていることに、

- 「来たそのままの恰好で着替えずにやってもOKで、トレーナーがいない無人スタイルなので自分のペースで好きなことが好きなだけできるし、ネイルとか洗濯とかカラオケとかまで出来るのに税抜き月額2980円の会費だけ」という便益を提供する

- 「(いい意味での)意識低い系のお手軽エクササイズ」を提供するスマートライフジムです』

そして、このフォーマットでのアイディア出しをする際、もう一つ大切なのが「案を出しやすくする環境づくり」なのですが、長くなってしまったので次の回でご紹介します。