前回(https://x.gd/HnTyY) 、「専門家でなくても入力しやすく比較検討しやすいコンセプト案」のフォーマットと、それをエクセル化して入力していく手法をご紹介しました。

ではそれをどのように使えば、社内の様々な部署・性年代・立場・肩書の人からイキイキ・ワクワクした案を記入してもらえるのか?というのが今回のポイントです。

2. 案を出しやすくする環境づくり

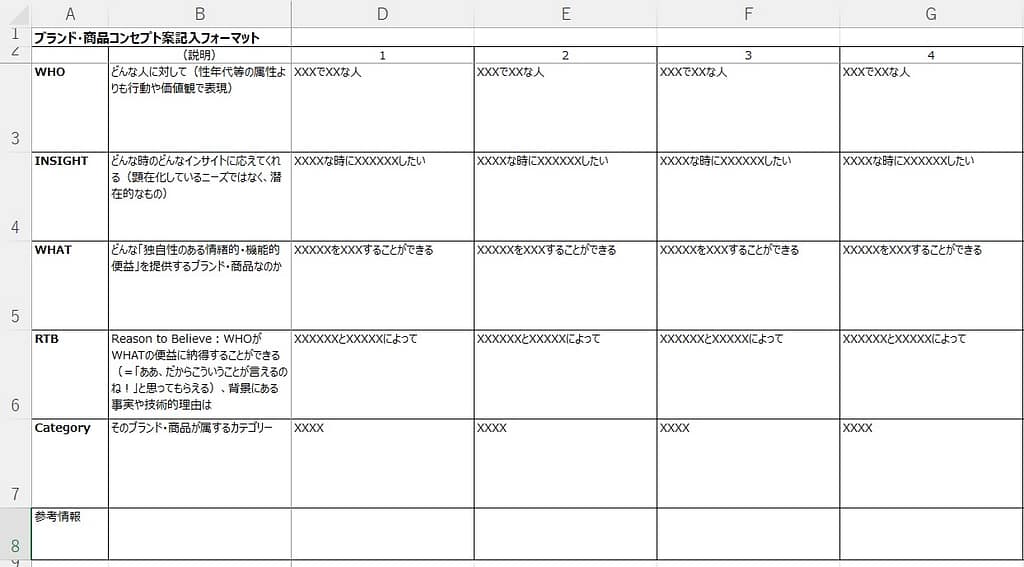

前回ご紹介した下記のコンセプト案記入フォーマットですが、これに各メンバーがどんどん記入したくなるような環境を作らないと、「仏作って魂入れず」状態となってしまいます。

そこにおいて重要なのは、以下の2点です:

- 参加メンバーに対する「心理的安全性」の担保

- 「外れ案・トンデモ案大歓迎」の姿勢

a. 参加メンバーに対する「心理的安全性」の担保

コンセプト案を出す、という時によく行われているのが、「ブレーンストーミング」(ブレスト)です。

メンバーが会議室に集まり、2-3時間、と時間を区切って、みんなで案を出し合う。

でもこれ、以下のような「~がち」が起こりがちだったりします:

- 「時間内に案を作ってまとめなければ」というプレッシャーから、実現性を優先した案を作りがち

- 「こんな案を出したら、メンバーから『なんだ、そんな発想しかできないの?』『ちょっと変な人』と思われてしまうのではないか」という想いから、あまり思い切った案を出さず妥当で誰からもツッコミが入りにくいものを提案しがち

- 上司やエライ人達の顔色が気になって、その人たちが考えている案や評価に従いがち

- 声の大きい人の勝ちになりがち(「それは、こうなんだよ!」という言葉に押されてしまう)

また、アイディアは人によっては会議の場ではなく、歩いている時や寝る前とかトイレ・お風呂など他のことをしている時に結構出てきたりもします。

1940年に「アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない」と看破したアメリカの伝説の広告マン、ジェームス・ヤングがその言葉も記したロングセラー『アイデアのつくり方』*で、「大量の情報をインプットし、咀嚼した後に一度そこから離れて別のことをしているとアイデアが生まれる(『ユーレカ!』)」、としているのも、アイディアが出るのはふとした時(無意識の中で脳が様々な組み合わせをするプロセスの結果)、というのと同義で、それには「会議室で限られた時間で」ではなく「自由に発想し書き込める時間と手段」が必要となるのです。

*『アイデアのつくり方』 https://amzn.asia/d/8E1CH3Q

なので、上でご紹介したコンセプト案記入フォーマットのエクセルは、メンバー全員がアクセス・書き込みができるオンライン上の共有ファイルに置き、一定期間中いつでも何でも書いてよい、という状況を作っておくことがとても重要となります。(「ブレーンライティング」を時間やスペースの制限なくやる、ということですね)

b. 「外れ案・トンデモ案大歓迎」の姿勢

各メンバーがどこからでもいつでも思いついたアイディアを書き込めるという状況を作っても、上で書いた「~がち」の

- 「こんな案を出したら、メンバーから『なんだ、そんな発想しかできないの?』『ちょっと変な人』と思われてしまうのではないか」という想いから、あまり思い切った案を出さず妥当で誰からもツッコミが入りにくいものを提案しがち

- 「上司やエライ人達の顔色が気になって、その人たちが考えている案や評価に従いがち」

をクリアしなければ、ブレークスルー力を持ったコンセプト案は出てきません。

そのために必要なのが、このサブタイトルにしている「外れ案・トンデモ案大歓迎」という共通ルールの設定です。

「外れ案・トンデモ案」とは、

「これはたぶんないよね、と頭では分かっているが個人的には結構気に入っている案」や

「そもそもが前提条件から外れているんだけど、アイディア自体とてもパワフルで魅力的」

「こんなアイディアを共有すると、上司とかから『おまえ何考えてるんだ!』と思われかねない、下手すると人事評価とかにもつながってしまうかも、と感じてはいるものの、このくらいやらないと刺さらないんじゃないか、と自分としては思っている案」

のようなものを指します。

実は、そういうアイディアの中には、ダイヤの原石があったりします。

本人からするとトンデモナイかも、というものでも周りから見ると全然オッケーだったり、

その一部を変えることで条件にぴったりはまってなおかつパワフルさを失わなかったり、

そのアイディアを他の人が見て刺激を受け「インスパイア系」として新しい案が出てきたり。

ともかく、そのアイディアが持つパワー、というものをメンバーが体感することで、プロジェクト自体にエネルギーや面白さが生まれる、という効果も期待できます。

その際、この「トンデモ案」を、チームの中のお偉いさんが率先してやる、ということができると、場の雰囲気がどんどんポジティブになっていくのです:

「○○部長もこんなこと考えるんだ(だったら私もやってもいいかも)」

「□□マネージャー、実は結構頭が柔らかい(これからは型にはまらないことをちょっと話してみてもいいかも)!」

「△△さん、けっこうお茶目!」

など、特に若手メンバーのプロジェクトへの熱とモチベーション・コミットメントが高まることが多く、プロジェクト自体のさらなる活性化にもつながります。(下記はあくまでもイメージです…)

でもって、このアイディア出しをいきなり最初からやらずに、まず環境分析から始める、というプロセスにも大きな意味があります。

現在その企業や商品カテゴリーなどが置かれている客観的な事実を知らずにやると、過去の経験や願望からの自分勝手な判断からの発想が多くなり、結果として消費者に共感してもらえる可能性のある案が出てきにくくなります。

また、そのような案がたくさん出たあとに環境分析をやり「この案は合わないね」という理由からカットしていくと、メンバーのモチベーションがどんどん下がっていきます。

「いろいろ自由に発想していい、っていうから出したのに、結局結論ありき、なんだ」

「我々にいろいろやらせておいてそれを後から否定する、ってヒドくない?」

というような気持になってしまうから、です。

それに対し、最初に環境分析をやっておくと、自社やカテゴリーの課題や機会が頭にあるので、それに対しての解決策、という視点からの発想が自然と出てきやすくなるのです。

また、様々な案が出ても、それは「共通認識した課題に対するもの」という視点で各メンバーが評価もできるため、「やらされ感」「他人事感」が減り、連帯感が強まることとなります。

では、出てきた案を絞り込んで商品化していく際にはどのような点に注意する必要があるのでしょうか?

字数が多くなってきてしまったので、これはまた次回に!